けが

擦り傷や切り傷などがあります。

- 考えられる疾患

-

- 擦過傷

- 切創

- 挫創

- 開放創など

- 治療方法

- 創部の確認を行います。傷の状態によって、縫合、医療用テープ固定を行います。

Search

擦り傷や切り傷などがあります。

様々な熱源(熱湯、油、アイロン、ストーブ)が接触することにより皮膚に障害を生じた状態です。範囲や深さに応じて治療が必要です。

刃物や紙などで皮膚が切れて出血する状態。浅い傷から深く神経や腱に達するものまであります。

足の爪が弯曲して皮膚に食い込み、痛みや炎症を起こす状態。悪化すると化膿することもあります。

毛穴に細菌が感染し、赤く腫れて膿がたまる皮膚の炎症。

転倒や衝突で皮膚や皮下組織・筋肉が損傷し、腫れや内出血(青あざ)が起こる状態。

けがや手術後の創部を保護するテープ。交換のタイミングが不適切な場合、治癒が遅れることがあります。

少し動いただけで息切れする場合、心臓や肺の機能が異常を来している可能性があります。

胸の痛みは一時的な筋肉痛のこともありますが、心筋梗塞など重大な病気のサインのことがあります。

動悸や胸の高鳴りは、ストレスや不整脈が原因のことがあります。

高血圧は自覚症状がなく進行し、放置すると脳卒中や心筋梗塞につながります。

足がむくむ、靴下の跡が残るなどの症状は循環器疾患の可能性があります。

突然脈が速くなる、胸がバクバクするなどの症状は緊急性を要することもあります。

安静時や夜間に息苦しい場合は心臓や肺の病気が疑われます。

体のバランスを保てなくなる場内のことを指します。回転性めまい(目がぐるぐる回る)と浮動性めまい(フワフワ揺れるような)に大別されます。回転性めまいの場合は平衡感覚を司る内耳の異常によることが多く、まれに小脳・脳幹の脳梗塞が原因となることがあります。吐き気や難聴を伴うことがあります。

浮動性めまいはバランスの維持機能低下や前失神状態などで生じます。血圧の調節異常や貧血・自律神経失調などで生じることが多いですが、心不全や弁膜症などの心疾患が原因になることもあります。

運動時に胸が締め付けられるような症状は心臓の血流不足が疑われます。

上腹部(みぞおちの下)には胃・食道・膵臓・肝臓・胆嚢などの臓器があります。それらが痛みの原因として考えられます。狭心症の症状で心窩部痛を引き起こすこともあります。

小腸・大腸・虫垂、膀胱、腎臓、腹部大動脈、子宮・卵巣といった臓器があります。それらが痛みを引き起こす原因となります。

胃酸が食道へ逆流することで胸が熱く焼けるように感じたり、げっぷが多くなる症状です。食後や横になったときに悪化することが多いです。

「つかえ感」「ヒリヒリする」「飲み込みづらい」といった症状は、胃酸逆流やアレルギー、咽頭炎などが関与していることがあります。

「食欲がわかない」「食べてもすぐに満腹になる」場合、胃や肝臓などの病気の可能性があります。疲労やストレス、内科的な疾患が背景にあることも少なくありません。

ピロリ菌は胃の粘膜にすみつき、慢性胃炎や胃潰瘍の原因となり、胃がんのリスクを高めます。

一時的な食あたりや胃腸炎から、脳や心臓の病気まで幅広い原因が考えられます。持続的な嘔吐は脱水のリスクもあるため注意が必要です。

急な下痢はウイルスや細菌による感染症、慢性的な軟便は過敏性腸症候群や炎症性腸疾患の可能性があります。

便が硬く排出しにくい、数日間出ないといった症状は、多くは生活習慣に関係しますが、腸の病気が隠れている場合もあります。

鮮やかな血が便に混じる場合や黒っぽいタール状便は、消化管出血のサインです。痔による場合もありますが、大腸がんや潰瘍性大腸炎など重大な疾患が隠れている可能性もあります。

便が鉛筆のように細い場合、大腸・直腸が狭くなっている可能性があります。ポリープや腫瘍などによる腸管の狭窄が原因のことがあります。

健診で「肝機能異常」と指摘された場合、脂肪肝やウイルス性肝炎、アルコール性肝障害などの可能性があります。放置すると肝硬変や肝がんにつながることもあります。

皮膚の痒み(皮膚そう痒症)の原因は皮膚の乾燥、服薬している薬、内臓の異常に伴うかゆみの3つに大別されます。

一番多いのは皮膚の乾燥(ドライスキン)によるものです。角質の水分が低下すると皮膚が乾燥し痒みを引き起こします。また服薬中の薬により痒みを引き起こされることもあります。肝硬変や慢性腎臓病、甲状腺機能異常、白血病などが痒みの原因となることもあります。

皮膚に小さな発疹が出る場合、感染やアレルギー、炎症などが関与していることがあります。

蚊やダニ、その他の虫に刺されると、赤みやかゆみを伴う腫れが生じます。

皮脂の分泌が多い部分にできやすく、ホルモンバランスやストレス、生活習慣も関与します。

塗り薬や内服治療を行います。生活習慣の改善も重要です。

毛穴に皮脂が貯留し炎症を起こし、赤く腫れて膿がたまる皮膚の炎症。

乾燥や紫外線、化粧品による刺激などで皮膚のバリア機能が低下し、赤みやかゆみ、粉ふきなどが起こります。

アトピー性皮膚炎の原因は多岐にわたります。様々な理由で皮膚バリア機能が低下しているところに、様々な刺激因子が作用して慢性の湿疹を形成します。顔、首、腋(わき)、肘、膝裏、足首などにカサカサ・肌荒れ・湿疹がでてきます。

発汗を引き起こすような病気がないにもかかわらず、手のひら(手掌)にたくさんの汗が出てしまう状態です。

手の多汗症状が6カ月以上続き、以下の6症状のうち2項目以上、当てはまる場合、「原発性手掌多汗症」と診断されます。

汗をかきやすくなる他の病気が見つからず日常生活に困るほど左右両方のワキの汗が多くなる病気です。

腋の多汗症状が6カ月以上続き、以下の6症状のうち2項目以上、当てはまる場合、「原発性腋窩多汗症」と診断されます。

乾燥や角質肥厚増殖により足の裏が硬くなり、ひび割れを起こすことがあります。

特定の食べ物を摂取すると、皮膚のかゆみ、蕁麻疹、腹痛や呼吸困難などが出ることがあります。

血圧が高い状態が続くと「高血圧症」と診断されます。自覚症状が少ないため放置されがちですが、脳卒中や心筋梗塞、腎臓病の大きなリスクとなります。

血液中の悪玉コレステロール(LDL)が高いと動脈硬化が進みやすくなります。心筋梗塞や脳梗塞のリスクが上がるため注意が必要です。

中性脂肪(トリグリセリド)が高い状態は「高トリグリセリド血症」と呼ばれ、膵炎や動脈硬化のリスク要因となります。アルコールや食生活の影響も大きく関わります。

血糖値が高い状態が続くと糖尿病の疑いがあります。放置すると網膜症・腎症・神経障害などの合併症を引き起こす可能性があります。

尿酸値が高いと痛風発作を起こすことがあります。さらに腎障害や尿路結石の原因にもなり、生活習慣との関連が強いとされています。

健診で「腎機能低下」と指摘されることがあります。腎臓は老廃物を排出する重要な臓器であり、慢性腎臓病(CKD)に進行することもあります。

健診で「尿蛋白」や「尿潜血」が出ると腎臓や泌尿器の異常が疑われます。早期発見・治療が重要です。

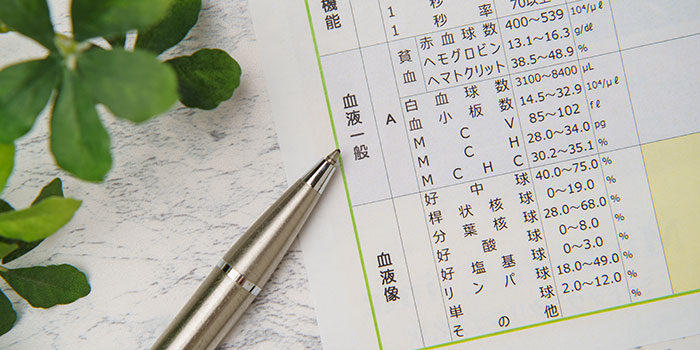

健診結果で異常を指摘された場合、症状がなくても放置せずに早めの再検査・精密検査を受けることが大切です。数値の変化から生活習慣病や重大な疾患が早期に見つかることもあります。